Do Clássico ao Moderno, e ao Clássico Novamente

por Pedro Vereza

Do Clássico ao Moderno, e ao Clássico Novamente[1]

Pedro Vereza

A percepção que se tem do que é ou não convencional em um filme (i.e., em se tratando de linguagem cinematográfica), do que é estranho, do que é rompimento com a convenção ou não, é extremamente mediada por uma série de outros valores que não são imediatamente cinematográficos (e das suas articulações coextensivas). Assim, muito do cinema absolutamente convencional a nível cinematográfico (o que, aliás, posto assim, não é de modo algum um demérito) pode se passar por não convencional, por estranho etc.

Sabemos isso desde o Expressionismo alemão que através do elemento de plasticidade da imagem, do uso de contraposições de iluminação, de trucagem gráfica, da construção dos elementos cenográficos, escondia um trabalho da linguagem cinematográfica bastante simples (ainda que efetivo e interessante) e que não escapava às convenções de seu tempo (no fundo, um desdobramento do próprio cinema de Meliés), em contraposição a um cinema que tinha fundos muito mais “realistas”[2] e possivelmente tomados como muito menos não-convencionais eram em realidade muito mais ousados nos seus intentos formais como no caso do cinema de Eisenstein, Ford ou Griffith.

Também através de uma depuração dos elementos mais concretos (principalmente aqueles pertencentes ao espaço do cinema narrativo) do filme se pode alcançar uma percepção de ousadia dos elementos cinematográficos, na medida em que a imediata tangibilidade do sentido representacional da obra parece se fazer ausente ou se dissolver. Muito do cinema relacionado às vanguardas europeias da 1ª metade do século XX se vale como cinema “experimental” nesse âmbito. Parece-me suficiente notar que o cinema que fazia Luis Buñuel, Maya Deren ou Jean Cocteau, ainda que depure as formas narrativas ou o sentido representacional, é relativamente mais convencional na sua abordagem da linguagem cinematográfica que um filme como Tabu: Uma História dos Mares do Sul [Tabu: A Story of the South Seas, EUA, F.W. Murnau, 1931], ainda que a imediata inteligibilidade desse último faça passar uma percepção de ser bem mais simples que os primeiros.

Para caracterizar o cinema clássico, coisa que só poderíamos fazer no quadro do presente trabalho reduzindo e mutilando profundamente a questão (que requereria a manufatura de um trabalho integralmente dedicado a ele), diríamos que é o cinema, no interior do cinema narrativo, cujos procedimentos cinematográficos são como que ocultados no seu próprio empreendimento como filme, onde os elementos formais da obra se dissolvem nos elementos representacionais. O grande cinema clássico, de mestres como Fritz Lang, Otto Preminger, Kenji Mizoguchi ou Ida Lupino, sempre visou a construir os procedimentos formais do filme de tal maneira que eles fossem subsumidos na unidade de uma mise en scene que, em sua totalidade, oculta cada um desses procedimentos na unidade desse todo. Posto de forma mais clara: “Essa concepção da mise en scene cinematográfica — encarada de formas distintas, mas não excludentes — visa um ideal que pode ser definido da seguinte forma: há uma linguagem, à qual o cineasta recorre e pela qual o espectador recebe a obra, mas não é ela que deve importar ao realizador enquanto produto do seu trabalho. O que importa, o que deveria importar, é aquilo que é evocado por essa linguagem, seu resultado, seu fim: uma narrativa que finalmente dá lugar à própria realidade. Uma arte, portanto, que oculta os seus próprios traços, que não deve ser perceptível. A mise en scene clássica, à qual só se pode atribuir uma definição metafísica, seja nos termos da transparência macmahoniana ou da síntese hawksiana, seria aquilo que permanece quando todo o resto — a técnica, a linguagem, a retórica, os meios empregados para a sua composição, os instrumentos que garantem sua expressividade — já se apagou, já sumiu para dar lugar àquilo que não podemos sequer chamar de expressão, nem de representação”[3]

Naturalmente, o próprio cinema clássico é uma história que envolve heterogeneidades (como toda história-historie), mas que precisamos, no mar das heterogeneidades, saber captar aquilo que compõe, numa hierarquia de relações, os modos hegemônicos desses processos (como toda história-geschichte). Poderíamos bem notar que esses limites foram de todo modo tencionados já no interior do que descrevemos historicamente como cinema clássico, basta ver Orson Welles, Jean Renoir, Roberto Rossellini, Elia Kazan, Richard Fleischer etc. De todo modo, a suma do cinema narrativo no seu desenvolvimento como linguagem articulada em meados dos anos 10 até a eclosão modernista na virada dos anos 50 para os anos 60 operou em maior ou menor grau sob os limites (no sentido negativo e restritivo, mas também no sentido assintótico, teleológico, na medida em que era também um ideal) de um cinema clássico.

Se delimitamos de maneira muito grosseira o cinema clássico nesses termos, podemos definir o modernismo cinematográfico como a dissolução dessa subsunção. Cinema modernista é aquele que, na contramão de ocultar os procedimentos cinematográficos no todo do filme, procede por explicitar esses elementos formais no próprio desdobramento da obra, cujo cerne é trazer à tona de modo imediato a linguagem cinematográfica, onde os meios empregados para tornar a obra uma obra são tão relevantes no interior da obra[4] quanto seu próprio resultado.

O cinema modernista, que teve seu desenvolvimento imediato na França e na Itália, é uma virada paradigmática no cinema e não cessou de encadear a série de Cinemas Novos em outros países (Brasil, Japão, Portugal, Alemanha, Tchecoslováquia, Inglaterra etc.). O que nos cabe notar a nível histórico é que não houve um desenvolvimento de um modernismo americano, ao menos não como movimento elaborado de um cinema. Havia o que, no limiar de um cinema não narrativo, pode se chamar de New American Cinema, mas que não encontra lugar no nosso esquema (até por não ser, em maioria, cinema narrativo. Nesse sentido, nunca pode ser plenamente clássico, está sujeito a outras distinções) e se houve diretores que podemos aproximar do espírito modernista, como Andy Warhol e John Cassavetes, não nos sentimos suficientemente convencidos de que eles representem um efetivo modernismo americano[5].

A chamada “Nova Hollywood” não foi de modo algum um modernismo cinematográfico, mas antes de tudo a apropriação do arcabouço modernista enquanto uma unidade de procedimentos de renovação do cinema clássico em busca de uma expressividade estilística, já encontrada no próprio cinema clássico, em particular em Kazan e Welles. Os americanos só puderam interpretar o modernismo como técnica, não como paradigma, não muito diferente da interpretação que Bertolucci deu ao modernismo, não à toa parece ser a figura que precede formalmente muito do cinema americano já no contexto europeu.

Nesse sentido, há duas grandes correntes que vão se desenvolver no contexto americano dos anos 70. Por um lado há o conjunto de diretores (Scorsese, Altman, Bogdanovich, Coppola, Friedkin, Schrader etc.), muito mais próximos da recepção do cinema europeu modernista ou não (Fellini, Bergman e Kurosawa parecem ter tido um papel tão relevante na formação do gosto desse público quanto Godard, Truffaut e Antonioni) nos EUA e que buscaram reconstituir o cinema clássico após a eclosão modernista a partir de estilizações agressivas no seu interior, mas que parecem dialogar muito mais com digressões estilísticas do próprio cinema americano que propriamente com o modernismo (talvez destes o que mais se aproxime do cinema europeu de fato tenha sido Brian de Palma em seus melhores filmes dos anos 70 e 80). Se essa corrente parece a súmula do cinema americano da época, é porque na continuação histórica do cinema americano “de autor” ela “venceu”, e em particular nas revisões historiográficas práticas (i.e, aquelas que ocorrem nos próprios filmes, em ato) a partir dos anos 90, saiu vitoriosa (basta ver o que todo o cinema americano dos anos 90 pra frente fez, mesmo e principalmente a partir do maior representante dessa geração em termos de influência, Quentin Tarantino) e soterrou (ao menos a nível do prestigio) a sua contraparte, a essa primeira corrente poderíamos chamar de Cinema Neo-Clássico.

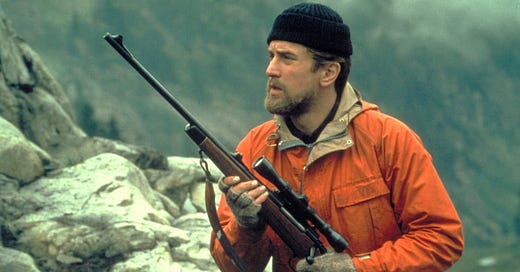

Houve também na Nova Hollywood um conjunto de diretores que estavam interessados em prolongar o projeto do cinema clássico, em reconstituir o cinema clássico não como retorno artificial ao seu interior, mas como continuação desse cinema na virada das condições técnicas e infraestruturais pós-hollywoodianas (i.e., após a dissolução do modelo de produção do que se chama usualmente de “hollywood clássica”). Diretores como Cimino, Clint Eastwood, Michael Mann, Milius etc. Aqui se trata não de aproximar estilizações e simbolizações do cinema europeu ao cinema narrativo americano, mas recompor o cinema clássico americano após a dissolução das suas condições técnicas. O naturalismo, as gravações in loco, o pouco uso de cenografia artificial e de iluminação controlada etc., não apenas como símbolos da expressividade formal do cinema americano, mas também como signos de um modelo de produção (que envolvia a produção de sets, um hall de profissionais contratados permanentemente, uma produção em massa de props, de figurinos e mesmo a aquisição de uma cadeia de distribuição de filmes heterônoma à produção) que morreu. Esse cinema coexistiu e foi de algum modo bem-sucedido durante algum tempo (vale notar, por exemplo, que O Franco Atirador [The Deer Hunter, EUA, Nikki Cimino, 1978] foi um dos filmes mais prestigiados da sua época) mas foi, nas revisões históricas, se não pulverizado (Mann e Eastwood ainda encontram espaço na produção hollywoodiana) escanteado do espaço de prestigio que seguiu o modelo comercial do “autorismo” como slogan publicitário, muito afim do mercado europeu (este como modelo de mercado para o mercado americano)

Peguemos como exemplo motriz da nossa caracterização aquele que é o filme mais célebre dentre os que se falam dessa corrente, O Franco Atirador. Aqui Cimino emprega uma relação com a mise en scene que em momento algum irrompe uma relação de continuidade lógica, cronológica ou natural (a depender das exigências narrativas). Na cena do green beret, por exemplo, vemos primeiro um plano De Niro e Streep em um ângulo diagonal em relação ao balcão, com uma certa distância, Streep segue para o fundo da perspectiva e Walken e Savage se aproximam de Niro, conforme eles se aproximam, temos um travelling, extremamente sutil, quase como se nada se passasse, mais que nos aproxima dos três amigos e agora podemos os ouvir conversar de perto. Savage é o que mais se aproxima da câmera, ele grita para o ex-soldado, vemos agora o contraplano, do soldado, e um pouco mais próximo na perspectiva vemos o bartender, mexendo nos seus utensílios, quando o bartender abaixa para pegar um item e depois se levanta vemos um leve panning, quase imperceptível, que acompanha o movimento corporal do bartender. Acompanhamos um plano e contraplano entre os jovens amigos e o soldado, e o último contraplano é agora em um close up em seu rosto, agora podemos ver sua expressão facial, o desprezo que sente pela celebração militar dos jovens. Voltamos ao plano dos jovens, agora com outra expressão, voltamos ao rosto do militar que olha para o outro lado como quem os despreza, voltamos aos jovens, e De Niro, embriagado e enfurecido, anda em direção ao militar, o plano acompanha um travelling por cima do balcão, replicando o exato movimento de De Niro, até que chegamos ao Militar, enquadrado no centro do plano, com De Niro e Walken ao seu redor, quando ele puxa o Noivo, Savage, que não havia se aproximado tanto do Militar (e havia tentado impedir De Niro de andar até o militar), a câmera faz um leve panning para a direita, como que incluindo Savage de maneira mais central na ação. Uma breve troca de diálogos, há um corte e agora vemos a mesma ação por outro plano, agora como se os víssemos da posição do Bartender e podemos ver o militar dizer “fuck it”[6] e beber o copo de bebida alcóolica. É possível notar esses procedimentos naturalistas na integridade do filme, na cena em que De Niro e Walken conversam sobre gostar de viver no interior da Pensilvânia, iniciamos com De Niro no lado de fora da casa, em uma das portas, ele anda pelo entorno da casa para acessar a porta dos fundos, a câmera faz um panning para a esquerda para acompanhar, quando ele sai da visibilidade do plano temos um corte, agora estamos dentro da casa, vemos Walken fazendo as malas e de Niro pela janela andando, e depois o vemos abrir a porta. O interesse da montagem não é produzir uma relação “expressiva” ou como recurso de “estilo”, mas antes, fornecer uma continuidade entre os planos, permitir que a forma cinematográfica se anule na sua constituição na mise en scène, que o rastro se apague na presença.

Isso não implica no naturalismo enquanto elemento diegético, enquanto negação de possibilidade do registro fantástico, mas antes o interesse se atém a forma pela qual as representações, sejam elas “naturais” ou “fantásticas” (tomada aqui de modo nominal, vago e preliminar) podem ser inseridas e apresentadas no interior da mise en scène. Podemos pensar em exemplos bastante notórios de filmes como Conan, o Bárbaro [Conan, the Barbarian EUA, John Milius, 1982] ou O Predador [The Predator , EUA, John McTiernan, 1987] que exploram as mesmas orientações formais no horizonte de um universo não-naturalista, no caso de Conan... ainda lidando com o elemento próprio do mito e do fantástico. No texto já mencionado sobre David Lynch[7] exploro justamente como entendo que as incursões diegéticas e gráficas de Lynch em nada rompem com o naturalismo do cinema clássico americano e mesmo em obras que se utilizam de um exagero narrativo oriundo do filme B e das obras em quadrinho como em Assalto à 13ª DP [Assault to the Precinct 13, EUA, John Carpenter, 1976] e Fuga de Nova Iorque [Escape from New York, EUA, John Carpenter, 1981] em nada escapam desse universo. Curiosamente fica ainda mais claro isso quando vemos filmes que operam com as questões de estilo de modo mais claro no interior desse próprio cinema. Em O Ano do Dragão [Year of the Dragon, EUA, Nikki Cimino, 1985] vemos Cimino se reinteressar por problemas mais claros de estilo, principalmente nos longos planos sequências no interior dos edifícios, em um interesse pelo transcorrimento labiríntico do espaço fechado, na extensão que um espaço confinado pode ganhar na movimentação continua e em bloco do seu interior, continuidade espacial sintética, e que apesar das referências parecerem ser a um proto-modernismo no cinema clássico americano (Welles, Wyler, Wilder etc.), aparentam muito se ligar à forma como Preminger[8] vai passar a buscar explorar o espaço a partir de Bom Dia, Tristeza [Bonjour Tristesse, EUA, Otto Preminger, 1958]. Em particular a cena dentro do restaurante em que Mickey Rourke e John Lone se confrontam, onde começamos na porta e seguimos até o interior do prédio andando pelos corredores me fez lembrar das cenas iniciais e finais, dentro do colégio e do casarão em Bunny Lake Desapareceu [Bunny Lake is Missing, RU/EUA, Otto Preminger, 1965]. Quando comparamos outro diretor que se concatena de maneira bastante contundente com o que visamos descrever, Monte Hellman[9], vemos na comparação de seus Westerns que filmes como Disparo para Matar [The Shooting, EUA, Monte Hellman, 1966] e Vingança de um Pistoleiro [Ride in the Whirlwind, EUA, Monte Hellman, 1966], quando opostos à A Volta do Pistoleiro [China 9, Liberty 37, EUA/Itália, Monte Hellman, 1978], esse já filtrado pelo trabalho do cinema de gênero italiano, que buscou, a partir da 2ª metade dos anos 60, uma estilização mais abrasiva (dos seus representantes mais popularescos como Enzo Castellari, até aqueles que buscavam um interesse formal ou artístico mais nítido como Dario Argento ou Sergio Sollima) e lidando diretamente com essa herança (vale notar o papel fulcral que o cinema italiano, tanto de gênero quanto de “autor”, tem no cinema estilizado americano dos anos 70 e 80. Dos exemplos mais interessantes como Sergio Leone ou o próprio Argento, assim como aqueles os quais eu considero bem menos interessantes como Bernardo Bertolucci e Elio Petri), nessa oposição podemos expor simultaneamente o estilo no interior da mise en scene clássica (coisa que eu considero que foi o caso de muito do cinema clássico americano, sem necessariamente adentrar o modernismo[10], como foi Alfred Hitchcock, Howard Hawks, William Wyler etc.) e a mise en scene rigorosamente clássica.

Contudo, o que nos parece fundamental pontuar não é que essas questões escapem de relações muito concretas. Elas não são mero fruto da volição do artista expressante que tudo pode sobre a arte. Mas antes relações assentadas segundo uma ordem de desenvolvimento histórico. O cinema que visamos a elencar como uma tentativa de continuidade para com o cinema clássico é uma tentativa de continuidade segundo o signo de uma dissolução das possibilidades concretas desse cinema, é um cinema que visa a retornar (i.e., também, avançar) para um cinema pós-crise do cinema clássico, em que o cinema clássico precisa ser reconstituído (passamos de um cinema clássico a outro, não há recuo romântico, nem alcance de um “antes” idílico, mas a construção de um novo cinema clássico, que é clássico mais por forma e articulação de linguagem que por mera cronologia). O cinema clássico americano naquilo que podemos chamar de “antiga hollywood”, “era de ouro de hollywood” ou, se quisermos, simplesmente de “hollywood” em sentido forte, não era simplesmente o registro do interesse individual das pessoas que ali trabalhavam, mas antes ícone de um modelo de produção (simultaneamente modelo de produção enquanto forma de organização social do trabalho e como modelo de produção de filme). Há suposto nesse cinema todo um aparato industrial de cinema e um universo técnico que lhe é coextensivo. Para que pudesse existir esse 1º cinema clássico americano pressupunha um processo de divisão do trabalho específico e todo um universo do trabalho, organizado em torno dos estúdios, com produtores contratados, um hall de diretores, roteiristas e atores contratados, e todo um universo de profissionais voltados a produzir sets, figurinos, maquiagem, props etc., uma cadeia de distribuição diretamente controlada pela produção e um controle preciso de todas as fases da cadeia produtiva. Isso impunha simultaneamente a organização dos procedimentos de produção e distribuição dos filmes e influi sobre as possibilidades estilísticas desses filmes.

Em 1º lugar, podemos falar sobre a forma como se organizava de maneira fática essa produção. Quando se fala de uma indústria de cinema nos referimos a um processo mais ou menos constante de produção regular de obras, o que significa que a forma como se organizava economicamente essa produção visava a uma produção regular de um vasto número de títulos, que seriam produzidos independentemente da organização de cada um dos filmes em particular e cujo objetivo financeiro final era o arrecadamento do lucro no montante total da produção. Com a passagem da organização social do trabalho capitalista em torno do processo da produção industrial para a centralidade dos procedimentos de circulação financeira (que subordina essa produção, mesmo a supondo efetivamente) que ocorre no pós-guerra temos a rearticulação financeira no interior do cinema. Os estúdios deixam de ser núcleos industriais e passam a ser fundos de investimento, cujos homens financeiros fazem pitches de financiamento para projetos cujos meios reais são completamente heterônomos em relação aos estúdios, que têm pouco ou nenhum controle desses processos. Toda a mão de obra é contratada individualmente para o projeto, gravado in loco ou com instalações alugadas, o figurino é alugado, assim como todos os meios materiais e mesmo aqueles que devem ser produzidos para o filme como os props ou o material de efeitos práticos não pertence a uma organização material mais geral que perpassa muitos filmes, mas é manufaturado como artigo específico, e com o avanço das técnicas de computação gráfica ainda mais radicalmente vemos o caso.

Essas realidades materiais impõem aos filmes duas condições que condicionam[11] as possibilidades formais do filme. A predileção das produções dos anos 40 e 50 por épicos mitológicos[12] ou musicais espalhafatosos[13] não é dissociável desse modelo de produção. Um filme como Janela Indiscreta [Rear Window, EUA/RU, Alfred Hitchcock, 1954], que se debruça sobre o uso de uma delimitação de configuração arquitetônica-espacial, na janela, como forma de estabelecer o horizonte da mise en scene, i.e., que utiliza a janela concreta como “janela” do mundo, tem a sua possibilidade na construção controlada de todo o universo que esse “mundo” encobre. O cenário artificial complexo é parte do interesse central do filme. E se essas condições não impuseram nada aos filmes, como podemos ver no interesse grande pela forma documentariesca nos filmes de aventura de Hawks ou no uso crescente de gravações in loco nos Westerns de John Ford ou em alguns filmes de Fuller, essas pequenas exceções se enquadram e são inscritas em um contexto mais determinado do cinema americano daquele momento.

Portanto, constatada a crise desse modelo de produção, nos parece claro que a questão que surge para esses realizadores é antes de tudo: Como continuar a fazer cinema Clássico fora do quadro histórico em que o 1º Cinema clássico se desenvolveu. Se interrogamos a obra de Nikki Cimino, de John Milius, de John Carpenter, de John Flynn, de Michael Mann ou alguns filmes de Monte Hellman nós nos deparamos justamente com essa pergunta. Não nos espanta de modo algum que muito do que motivou esses diretores seja o mesmo que tenha marcado o período de muito da produção de diretores cujo quadro formativo tenha se dado no período da produção industrial Hollywoodiana e que continuaram trabalhando no cinema americano após a crise. Quando assistimos aos filmes realizados por Samuel Fuller, Richard Fleischer e Otto Preminger no período dos anos 70 e 80 vemos justamente a partilha de muitos dos interesses que motivaram Cimino ou Milius.

Essa pergunta que motiva a obra de alguns diretores americanos nos anos 70 e 80 não apenas não foi solucionada como parece que o agravamento da crise (na medida em que as condições que a produziram se assentaram e se solidificaram), principalmente a partir da década de 90, abriram ainda mais as perguntas. E a forma como a obra de certos diretores no século XXI se desenvolveu vemos respostas variadas a essa pergunta, mas que não parecem nunca conceder uma resposta satisfatória para a pergunta. Ao chegarmos nos filmes de diretores como Clint Eastwood, Michael Mann ou James Gray precisamos justamente nos deparar na forma como, quer eles estejam conscientes disso ou não, há a deflagração da crise do cinema clássico, de modo continuado, seja na tentativa de resistência ao cinema dito “contemporâneo”, na ambiguidade (o caso de Clint) ou em certos assentimentos de derrota (ao que me parece é a via que a obra de Mann parece indicar a partir de Miami Vice [EUA, Michael Mann, 2006]) e de operação no interior dessas condições de outro modo. Cada resposta é antes testemunho da crise ela própria.

[1] Esse texto é a expansão do pedaço de um outro trabalho sobre David Lynch intitulado “Duas Notas sobre David Lynch”, redigido por mim e publicado em: https://medium.com/@pedrovereza3/duas-notas-sobre-david-lynch-0bd34b3f051e, checado última vez em 04/05/2025

[2] Tomado nominalmente. Não falo, evidentemente, do sentido estético de “realismo”.

[3] “Para Acabar de Vez com a Mise em Scène”. Bruno Andrade. Foco — Revista de Cinema, edição 2016–2021: Sergio Sollima/Richard Fleischer/As Duas Vanguardas)

[4] Assinalo aqui no interior da obra porque é óbvio que os procedimentos são tão relevantes quanto o resultado em qualquer contexto. Quando assistimos um filme de Nicholas Ray ou de Mizoguchi, enquanto espectadores, enquanto críticos, enquanto teóricos ou a forma que quisermos nos colocar perante o filme, os procedimentos podem ter tanto interesse quanto a obra como produto. A diferença é como esse interesse emerge no interior da própria obra.

[5] Warhol talvez, contra seus intentos nas artes plásticas inclusive. Mas para discutir isso precisaríamos da manufatura de outro trabalho.

[6] Do inglês: “foda-se”

[7] Ver nota 1

[8] O Paralelo à Preminger não deixa de sucitar interesse. Se ele é um dos principais diretores que marcou o interesse, tanto na produção cinematográfica quanto na crítica, pela mise en scene rigorosamente clássica, nos parece suficientemente mais estilizado (apesar da sua declaração de pouco apreço pela busca do estilo) que outros diretores como Raoul Walsh, Fritz Lang (no período da produção Hollywoodiana), Ida Lupino ou Cecil B. DeMille.

[9] Há espaço, é claro, para se discutir. Hellman parece ter sido em instâncias incluído em um incumbente “modernismo americano” (que historicamente se deu mais por uma importação da New Wave britânica que por uma constituição de qualquer coisa nova), mas é algo que, para além da nota histórica, poderíamos questionar.

[10] O caso excepcional no cinema americano é o de Orson Welles, em particular a partir de e n’A Dama de Xangai [The Lady from Shanghai, EUA, Orson Welles, 1947]. Ele habita um espaço peculiar, o mesmo que Roberto Rossellini e Carl Theodor Dreyer habitaram, um hiato entre o clássico e o moderno. Talvez os diretores que mais fazem validar a cena de Bande à Part [França, Jean-Luc Godard, 1964] em que a professora de Inglês escreve no quadro “clássico=moderno”.

[11] Uso aqui de “condicionar” é feito com maior precisão possível

[12] Nos cabe notar que em outra grande industria de cinema, o Cinecittá italiano, o investimento nas produções de épicos mitológicos e históricos eram também frequentes.

[13] Não nos espanta que a “era de ouro” do cinema industrial em hollywood coincida em algum grau com a “era de ouro” do gênero musical e que o gênero tenha sido secundarizado na ordem histórica pós-hollywoodiana.